“瓷海撷珍——山东省馆藏明清官窑瓷器展”在中国陶瓷琉璃馆稷下厅举办。展览由中国陶瓷琉璃馆联合山东博物馆、青岛市博物馆、烟台市博物馆、潍坊市博物馆、淄博市博物馆等共同推出,展出明清时期的青花、粉彩、五彩、斗彩、素三彩、单色釉等各类官窑瓷器精品97件,让观众近距离感受明清官窑瓷器的华丽风采。

第一单元 • 明代官窑瓷器

据文献记载,明代自洪武皇帝起,朝廷在景德镇设立最高官窑“御器厂”,专烧皇家用瓷。还专派内官监工。明代使得中国彩瓷艺术真正走上历史舞台。元代的青花瓷在这一时期更加成熟。

第二单元 • 康熙官窑瓷器

康熙皇帝对窑务进行了一系列改革:

第一,他废除了明代的匠籍制度。所谓匠籍制度,是指所有专业工匠必须入匠籍,为国家服劳役,一生都不能改变身份,并且匠人大部分劳役都是无偿的。《明史·值官》记载:二等工匠,每年值3个月班,每月值10天班,期间不能回家,朝廷发工资。低下的社会地位与其他时间的无偿劳作使御窑工匠失去专研瓷艺的兴趣与热情。康熙皇帝废除了这项制度,匠人恢复了自由身,可以以技术于市场立身,为了能赚更高工资,吸引窑户雇佣,窑工间形成了良性竞争,刺激了烧瓷技术的发展。

第二,他采用“官搭民烧”的方案,大大促进了民窑和官窑技术上的相互借鉴。

第三,不同于明代选派太监去对窑工横征暴敛和奴役,康熙选派真正懂技术的督陶官去御窑厂督陶。

第三单元 • 雍正官窑瓷器

坊间有:“明看成化,清看雍正”之说。雍正王朝虽然只有短短13年,但流传下大量精美艺术品,用四个字概括雍正瓷就是:“文雅精细”。他是一个十足的“细节控”,制瓷有个必经程序,就是“朕准再造”——匠人送来样板,雍正提出修改意见,直到符合心意,才准烧制。雍正帝还特别重视“知识产权”——御用瓷器民间不可仿造。

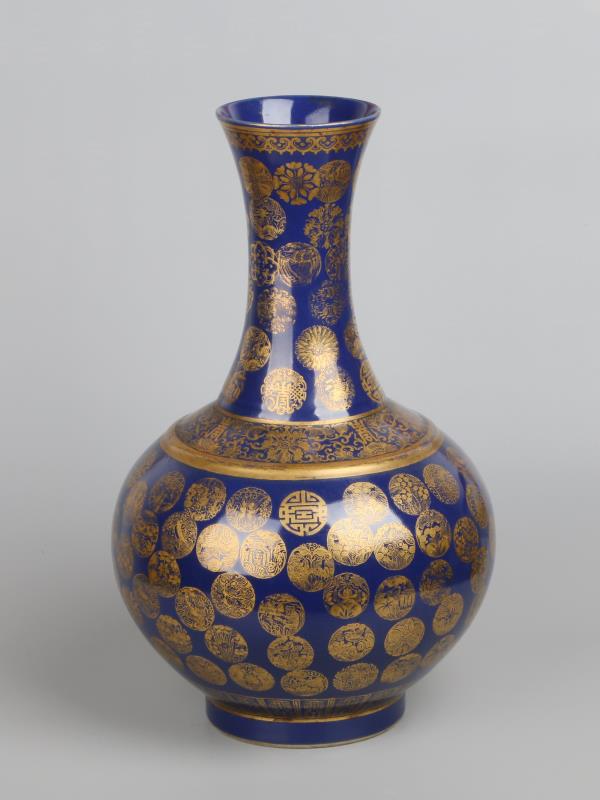

第四单元 • 乾隆官窑瓷器

乾隆是我国瓷器集大成的时期,有集17种釉彩于一身的“炫技”之作各种釉彩大花瓶的问世。之所以烧瓷工艺臻达巅峰,是因为除了继续重用督陶官唐英之外,较雍正时更是有了一大改革:

就是打破了雍正保护皇家“知识产权”的制度,烧出的官窑次品不再运回京城处理,而是允许投入市场买卖,回笼资金继续烧瓷,而且“官民竞市”的必然成果就是官窑和民窑的烧制技艺齐头并进。

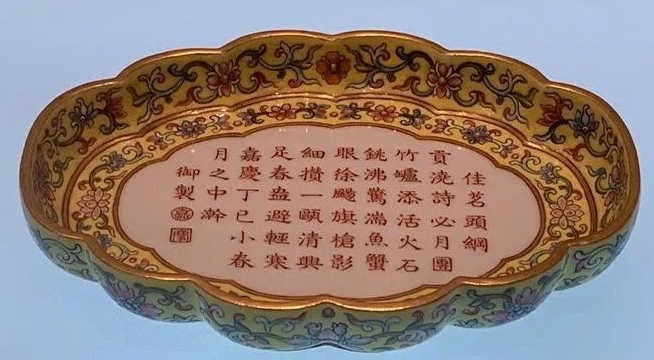

第五单元 • 嘉庆官窑瓷器

乾隆晚期,宠信和珅,和珅巨贪,加之乾隆好大喜功,到达嘉庆一朝,已经是国库空虚,为了节省开支,朝廷已不再向景德镇御窑厂派遣专门的督陶官,而改由地方官兼管。这就直接导致御窑厂的经费大为缩减,御窑厂不得不开始吃老本,几无创新,许多昂贵的瓷器不再烧造。官窑由盛转衰。

第六单元 • 道光官窑瓷器

道光一朝经历30年。道光二十年爆发“鸦片战争”。使景德镇瓷器业面临着潜在的战争威胁。御窑厂虽未停烧,但明显受到时局影响。道光二十年前后所烧的瓷器有明显的质量差别。无论是瓷器造型还是釉彩方面和制作方面,都有一种不尽人意的草率。

道光瓷器胎体细白,多数胎质疏松,胎釉结合不紧密。釉面不平,往往出现波浪状,称为"波浪釉” ,为道光瓷器的主要特征之一。

第七单元 • 同治官窑瓷器

清末同治皇帝6岁登基,慈禧揽政,咸丰以来的革命热潮,在清政府和外国列强势力的联合镇压下,终告失败。列强侵略势力,在北京直接控制清王朝的封建政权,从而使中国社会进一步半殖民地化,民族工业从此日益衰退。

第八单元 • 光绪官窑瓷器

辛酉政变之后,清政府和外国侵略者联合镇压了太平天国和捻军,社会局面相对稳定,封建统治政权得到了暂时的巩固,进入所谓“同光中兴”的历史时期。陶瓷业也随之复兴,虽不及康熙旧貌,相对而言,在晚清时期也是比较繁荣的时期。

凡是在清代能见到的纹饰,光绪朝都有绘制,并且题材从深宫走进平常生活,而且还不断出现外国人生活的场景,“洋味”十足。

第九单元 • 宣统官窑瓷器

宣统朝统治仅短短三年,宣统瓷虽数目有限,但依然具有宫廷制瓷的特征,仍具有极高的历史及艺术价值。正如耿宝昌先生在《明清瓷器鉴定》一书中提到《清档》对宣统时期的纪录为:惋惜品种有限,数目较少,故传世品不多,甚为珍稀。