博物馆展览照明

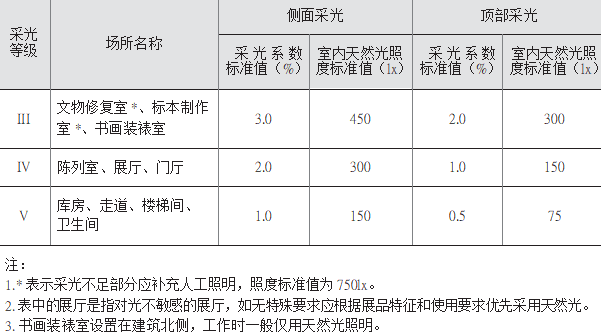

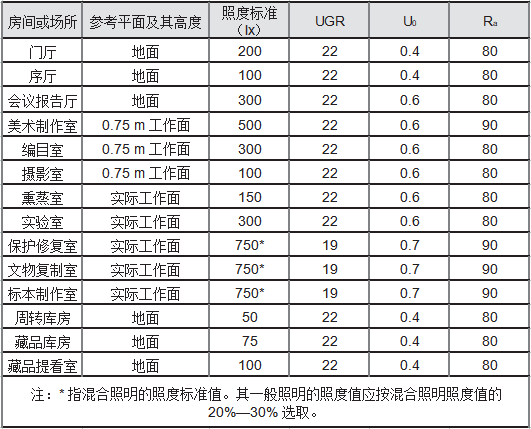

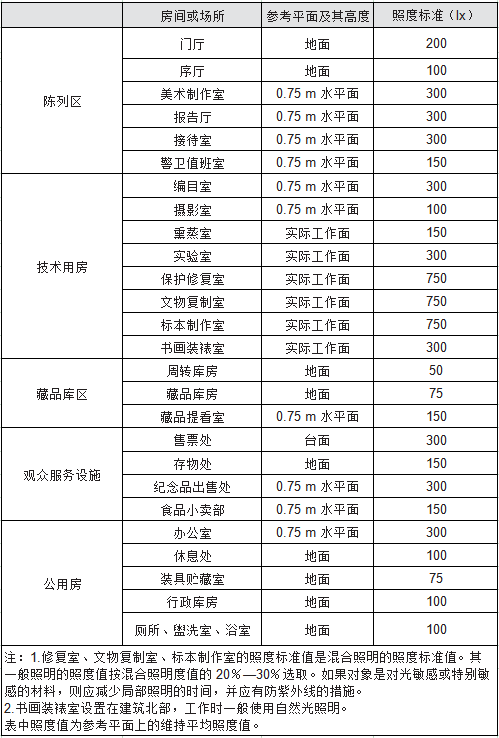

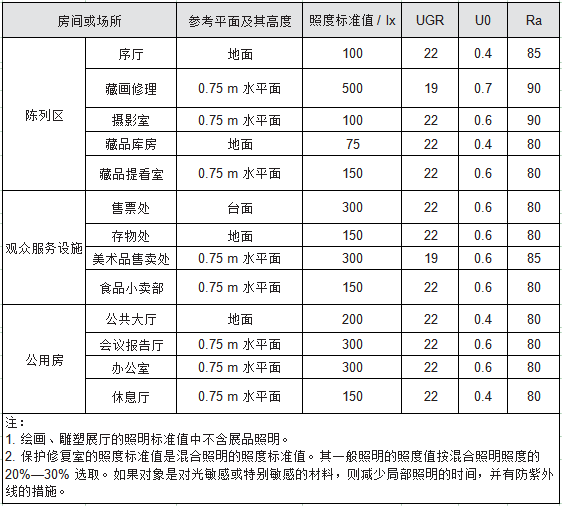

随着我国博物馆事业的蓬勃发展,展品类型和展览形式愈发丰富多彩,越来越多的博物馆展览展示对专业的博物馆照明技术和产品提出了更高的要求。博物馆照明主要分为两个方面,一是博物馆建筑空间照明,二是博物馆展陈空间照明。本文以博物馆展陈照明为核心,围绕如何更多地应用现代光学、电子和智能技术,在保护文物的基础上,通过光与影的变化,营造出富有生命、充满活力、感觉逼真、整体优化的博物馆光环境,以呈现和还原展品的历史文化底蕴与艺术造诣,为观众提供一个舒适的参观环境。 一 博物馆光环境的重要性 国际建筑设计大师贝聿铭认为,光是建筑的容器,也是艺术的语言。光,是视觉艺术的表现形式,也是物体显现艺术生命的载体,在如今国内博物馆陈列理论与实践双双突飞猛进的时代,光与照明的作用已愈来愈不可忽视,博物馆照明已成为博物馆学术研究的主要话题之一。好的博物馆照明可以更佳地展现文物原貌,勾勒细节艺术,模拟呈现历史,高度展现形态,赋予文物生命活力,提高观赏鉴赏价值,为空间带来参观节奏及动线,协助每个空间的衔接,同时也能更好地保护文物,让其审美价值持续升华。照度均匀、柔和舒适、无眩光的灯光环境也可以让观众获得舒适的观展体验。若想达到这一标准,博物馆的照明设计应具有很强的工艺要求,单一的光学配置或单一的照明技术都不能很好地实现最终的照明效果,需要设计师将照明技术与展陈主题、艺术效果与观众心理相结合,进行综合设计。博物馆建筑空间照明和展陈空间照明设计需要技术与艺术共同作用于展品和空间环境中,但更重要的是,它最根本的是对人的服务,对博物馆主体的关怀。只有不断地提高对观众的服务意识,做好有针对性的照明设计,才能更好地、更充分地体现博物馆的公众价值。 二 博物馆(美术馆)照明相关标准 在进行博物馆(美术馆)建筑和展陈设计时,要了解相关标准规范要求,尤其在照明设计方面,可参考以下相关规范和标准: (一)《博物馆建筑设计规范》(JGJ 66—2015) 该规范第8章“采光与照明”与《美术馆照明规范》(WH/T 79—2018)第6章“天然采光”,对博物馆(美术馆)展厅、展品提出了采光与照明的基本要求。采光在建筑方案设计阶段就需要考虑,以下标准对采光系数和采光的规定如下(表1): 表1 博物馆(美术馆)建筑采光标准值 展厅应符合展品特征和展陈设计要求,天然光采光设计应符合下列规定:天然光产生的照度应符合各类展品照度要求值的规定;展厅内不应有直射阳光,采光口应有减少紫外线辐射、调节和限制天然光照度值和减少曝光时间的结构措施;应有防止产生直接眩光、反射眩光、映像和光幕反射等光学缺陷的措施;需要补充人工照明时,宜选用接近天然光色温的光源,但应避免光源的热辐射损害展品;顶层展厅宜采用顶部采光,顶部采光时采光均匀度不宜小于0.7;需要识别颜色的展厅,宜采用改变天然光光色的采光材料;光的方向性应根据展陈设计要求确定;采光窗应满足保温、防风、防水、防结露和清洁、维修、安全、管理的要求;照度低的展厅出入口视觉应有适应的过渡区域;展厅室内天棚、地面、墙面应选择无反光的饰面材料。 (二)《建筑照明设计标准》(GB 50034—2013) 该标准对居住、民用公共建筑及工业建筑的照明提出设计标准值,是照明设计标准的母规范,其中第5.3.8条规定了博物馆及博物馆其他场所单位照明标准值(表2)。 表2 博物馆及博物馆其他场所照明标准值 (三)《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863—2009) 该规范针对博物馆照明设计,从照明方式、光源和灯具选择、照明数量、照明质量、配电和控制等方面提出了要求,主要技术指标有博物馆(非展厅)相关场所照度标准值和陈列室展品年曝光量值(表3)。 表3 博物馆相关场所(非展厅)照度标准值 (四)《美术馆照明规范》(WH/T 79—2018) 该规范第5章“照明数量和质量”对美术馆相关场所照明提出规范要求,规定了美术馆陈列区、技术用房等相关场所的照明标准值(表4)。其中,(1)陈列室一般照明按展品照度值的20%—30%选取。(2)美术馆应急照明的照度标准值应符合GB 50034的规定。(3)闭馆时,展品应处于无光照射状态。(4)陈列室地面照度均匀度,一般不应小于0.7。(5)展品的照度均匀度如下:①平面展品照度均匀度不应小于0.8;高度或宽度大于1.4米的平面展品照度均匀度不应小于0.5;②特大平面展品(展品面积大于2平方米)照度均匀度不应小于0.4;③有特殊要求的平面展品不受上述标准限制。(6)书画作品展示,光照应与墙面保持一定的角度,以30°为宜,可根据作品情况适当调整。光源应尽可能延伸,使阴影边缘柔和。 表4 美术馆相关场所照明标准值 三 博物馆照明三原则

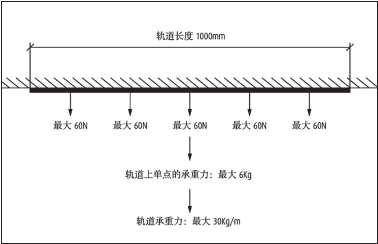

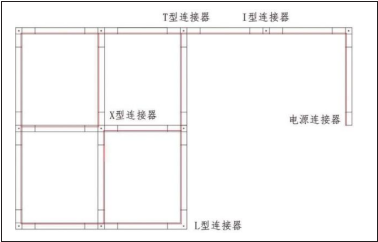

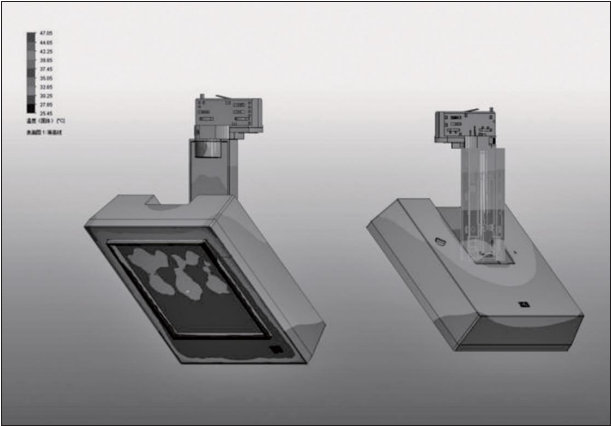

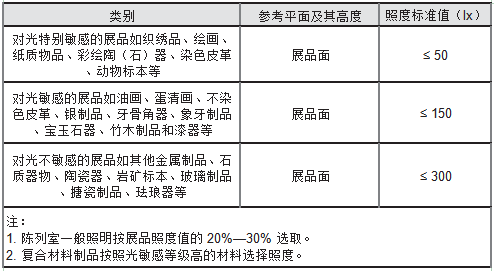

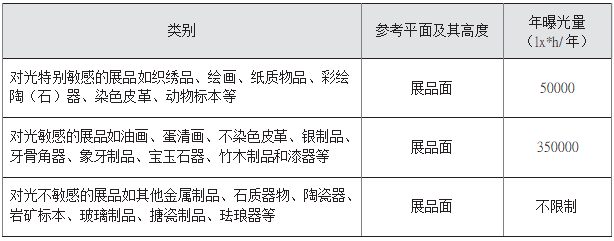

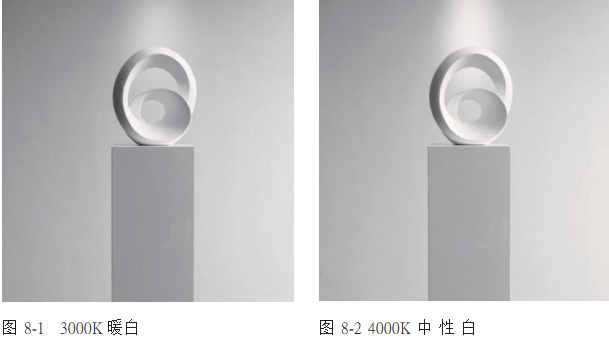

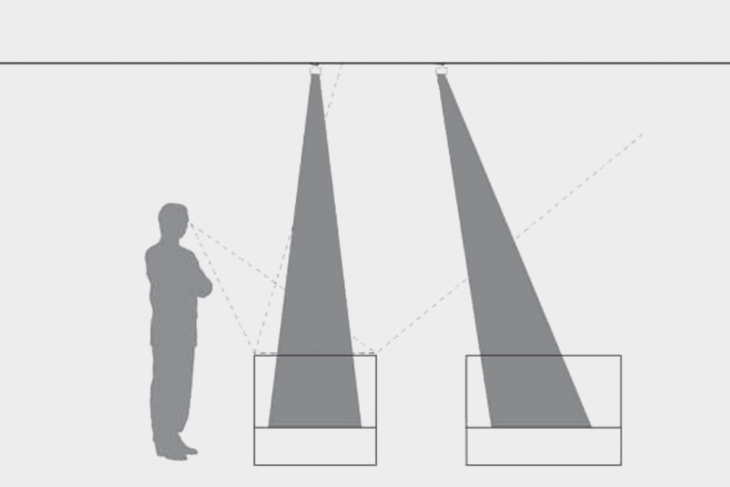

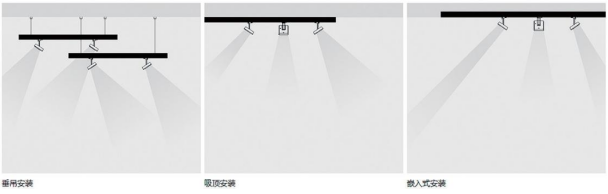

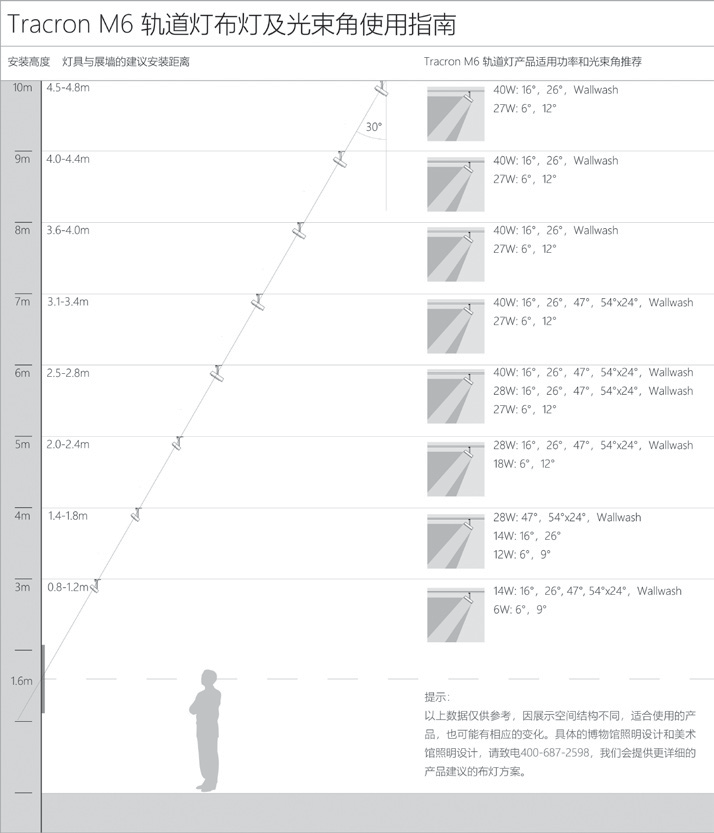

展陈照明是博物馆工作中最为重要的部分之一,其直接影响文物、标本和展品安全、展示效果、观展体验。博物馆照明要注意“安全”“还原”“舒适”(图1、图2)三个方面的要点,灵活使用光的质量、强度、分布来激发观众领略展览内容。 (一)安全 照明设计和技术必须优先保护展品安全,控制和减少光对展品材料、颜色、质地等方面的损害。博物馆展陈中,展品是博物馆一切行为的中心,策划、装修、布展、照明、开展、撤展等过程都围绕珍贵的展品而进行,博物馆展陈设计和博物馆照明设计必须优先处理好安全保护展品和更好展示展品之间的关系。 第一,机械安全。照明轨道系统在安装时要考虑轨道的牢靠性和承重性(图3、图4),防止因轨道松落或灯具过重而掉落;同时,灯具在从安装到拆卸的过程中应方便、快捷、稳固,不得有松动、跌落等风险。 图1 舒适优质的光环境 图2 保护珍稀展品是博物馆展示照明的首要任务 图3 轨道承重示意图 图4 照明轨道系统示意图 第二,电气安全。安装照明系统轨道应使用专用接头接电并连接接地线,灯具如不兼容现场轨道亦不应该私自更改,避免产生漏电安全隐患,相关安全规范可参考《博物馆照明设计规范》(CB/T 23863—2009)第9条有关照明供配电与安全的内容。 第三,热安全。热安全对于展品保护是一件不可忽略的事情,传统博物馆还在使用金卤灯、卤素灯、白炽灯、荧光灯等照明产品以满足展览照明基本要求,但存在耗能大、发热高等缺点。随着LED照明技术发展越来越成熟,LED灯具不仅能降低热能,还能保证光的发光效率。在选择LED灯具时应注重灯具材料的导热性,以及外壳材质和散热结构是否合理。灯具在工作状态中,其整体温度应低于50°C(图5),确保对文物的损害降到最低,同时让展厅空间保持适宜的温度,让观众感觉舒适。 图5 灯具温度表面测试 第四,光安全。博物馆任何时候都应把文物安全放在首要位置,除了防火、防爆、防触电和热安全对文物产生的损害外,还要兼顾光安全。因此,博物馆照明不再只是艺术表现的工具,它在技术上还要符合文物安全保护的标准。 首先,防止红外线的热效应和紫外线的化学效应。灯光中红外线辐射的存在会引起展品表面温度的升高(表5),导致展品的热胀冷缩,加速展品的老化速度;增加材料的干燥程度,使展品产生易脆现象,可能使文物表面发生翘曲或龟裂变化。 表5 传统灯具红外辐射数据表 灯光中的紫外线会导致展品表面产生化学反应,造成博物馆展品老化,如褪色、变色、质变等,形成可见或隐性的损害,而且无法通过保护手段恢复。对于博物馆和美术馆照明,IESNA96北美照明工程学会建议光源的最大紫外线含量为75μW/lm;CIE2003国际照明委员会则建议光源的最大紫外线含量为10μW/lm。 其次,控制最高照度水平。为了展品的安全,在博物馆照明设计中,展品的照度应当维持在满足观众欣赏展品的水平上,因为当博物馆用可见光来确定照度水平的时候,实际上光损害来自包括可见光在内的全光谱辐射。国际博物馆协会推荐参考《博物馆照明设计规范》(CB/T 23863—2009)的照明数量指标如下(表6):对高度光敏感展品的最高照度应低于50lx,对中度光敏感展品的最高照度应低于150lx,而对低度光敏感展品的最高照度应低于300lx以内,对轻度光敏感展品的最高照度也应当控制在这一水平上。 表6 陈列室展品照度标准值 再次,建立光敏感展品“光预算”管理制度。“光预算”是指展品在某个照度水平上可以持续展览的时间,超过这个时间,展品将遭受明显的损害,不能再继续展出。根据光的相互作用原理,光对展品的损害来源于照度和光照时间的组合作用,一个展品在50lx的照度下持续照射10小时造成的光损害,与在500lx照度下,持续照射1小时造成的光损害是一样的。降低光对展品的损害,不仅要控制照度水平,更重要的是管理累积照明时间。 光损害不仅来自红外线和紫外线,长期照射可见光也会对文物产生不可逆转的损害,控制文物和艺术展品的年度总曝光量(表7),是协调保护与展示的重要手段。博物馆也应当对展品灯光的年曝光量进行控制,建立健全光敏感展品的“光预算”制度。 表7 陈列室展品照度年曝光量限制值 最后,运用博物馆智能照明。博物馆照明安全的基本原则就是用观众可以欣赏展品的最低照度水平,照射最少的时间。智能照明系统的使用,能够有效地实现灯具使用时间的智能化控制,让场景灯光的切换变得极其灵活,在博物馆照明设计中得到了越来越广泛的应用。 图6 智能系统配置示意图 智能照明系统可根据不同的展示要求对博物馆照明环境进行调整与切换,实现单灯或多灯分组开关、亮度手动或自动调节、场景设置、定时开关、红外线探测、照度感应、移动感应、集中监控、能耗管理、遥控操作、远程操作等多种照明控制任务(图6),极大地方便了博物馆的照明管理和对展品的精确照度与曝光量控制。 (二)本真还原 博物馆展品是研究古代文明的重要媒介,展品每一处的细节都具有不可估量的价值,用光要忠实还原展品的色彩、材质、纹理、细节,设计要通过多层次、有对比的有序灯光配置,准确再现文物的历史地位和艺术价值,体现出博物馆策展的核心竞争力(图7)。照明灯光本真还原质量不同,色温选择偏离,灯光布置不当,会导致映入观众眼睛的文物外观及色彩出现偏色、含混、黯淡等现象,与展品原貌相比造成大量视觉信息的缺损。 图7 本真还原文物展品细节及色彩效果 (四川博物院 苏打明摄) 第一要求是色彩与材质。博物馆照明设计中,展品色彩、材质的呈现显得尤为重要。灯光的显色性会直接影响展品色彩的色调和饱和度的表现,全色域高显色指数的灯光可以更加真实地还原、呈现历史文物的原貌、色彩,将文明真实地呈现在观众眼前。在博物馆灯光设计中,对于陈列绘画、彩色织物、多色展品等对辨色要求高的场所,应采用一般显色指数(Ra)不低于95的光源做照明光源;对辨色要求一般的场所,可采用一般显色指数不低于85的光源做照明光源。灯光准确的色相和高饱和度对于展品的研究与鉴赏至关重要,低显色性的光会造成偏色和色相缺失,导致文物展品信息不能得到完全解读。 不同类型的展品对博物馆照明的材质表现有着不同要求:碑石类展品需要灯光展现其粗糙的外表与厚重的历史感,瓷器展品需要突出其材质的光泽度,玉质展品则多利用侧光或透射光照明呈现内部结构的颗粒感与交织纹理。灯光的色温也会对色彩与材质呈现产生较大的影响,博物馆展厅最基本的视觉感受就是由灯光的色温带来的(图8-1、图8-2)。灯光的色温会真切地影响观众对空间和环境的感受,也直接地影响他们对文物和艺术展品全面的理解和认知,因此色温的选择需要策展人和展陈设计师基于对展览空间、内容主题和展品的深度理解而最终确定。需要注意的是,不同颜色、不同材质的文物展品,以及不同风格的艺术作品,会有其最适合的色温,同时,不同国家、不同民族也会有不同的色温偏好。 第二要求是质感与细节。人对光的感知由两部分构成,直觉和视知觉。直觉收集信息,是客观的;视知觉则依靠生物本能,利用已有的视觉经验在大脑中对收集到的信息进行判断。博物馆照明的基本要求之一就是把展品的质感、工艺特征与细节完整地展现在观众的视觉中。展品的材料和表面肌理决定了展品质地表现,如漆器胎体材质的肌理质感与大漆的细密色泽、玉器的通润温泽的质感与层叠变换的纹理、石碑的粗糙厚重与依稀可辨的雕刻与字迹,利用光的反射、折射、漫射,将不同展品本身的纹理、质地等真实地呈现出来。 通过光将展品的制作工艺特点展现出来,特别是针对需要特殊展示或者强调某种工艺的文物,如故宫博物院钟表馆展出的模仿大自然景观的鸟音山子水法钟,底座上布梅树、湖泊和山石,树开红梅,湖上白鸟,石内嵌钟,栩栩如生的蝴蝶、翠鸟飞于其间,制作工艺之复杂、色彩之绚烂令人惊叹不已。博物馆以不同光束角的灯光从不同角度照射,通过明暗关系的对比将树枝的蜿蜒与山石的嶙峋表现出来,同时有重点地让观众清晰看到钟面刻度与精致细微的加工工艺。 第三要求是场景与情感。好的博物馆照明会对博物馆起到装饰与营造氛围的作用,无论是冷白色(高于5300K)还是暖白色(低于3300K),都会对空间的情绪和其中的展品产生影响。以爱国主义主题展览中的场景为例,中国共产党历史展览馆以热情奔放的红色为主色调,博物馆照明设计偏向于暖光,该展览全方位、全过程、全景式、史诗般地展现中国共产党波澜壮阔的百年历程;南湖革命纪念馆的照明设计更趋向于中性白,配合棕、灰色调的展板与斑驳厚重的背景石墙,让人不由自主地回到了那段中国共产党和人民反抗封建统治与外来侵略的峥嵘岁月。博物馆照明需要根据展览的主题予以相应的变化,运用不同光色区分不同的场景,用不同的光束角强调不同的展品亮点,利用明暗对比来区分空间并强化对人的心理暗示作用,营造出或激昂、或沉思、或欢喜、或怅然的不同情感,让观众有所感悟、有所收获。 (三)舒适 博物馆已逐渐成为人们休闲娱乐、开展教育的重要场所,博物馆在提供丰富展览的同时要给观众创造良好的视觉光环境,这也是博物馆室内灯光设计的一大要点(图9)。前期的博物馆照明设计可以通过光学软件计算出舒适的空间光环境的照度数值,为后续展陈设计和布光提供数据支撑与布展效果;后期灯具安装时,则要严格控制眩光的产生、灯光的均匀度、视觉适应,以及提供方便的观众摄影与夜间游览服务。 图9 舒适的光环境效果 (中国人民革命军事博物馆 陈进茹摄) 第一要素是眩光的消除。国际照明委员会(CIE)对眩光的定义是:眩光(glare)指的是视野中,由于不适宜的亮度范围或分布,或在空间或时间上存在极端的亮度对经度,以致引起视觉不舒适或者降低物体可见度的视觉情况。在博物馆和美术馆照明设计中,眩光的清除是重要考虑的因素之一,照明灯光中要注意避免眩光的产生,眩光一般包括直接眩光、反射眩光与失能眩光。 直接眩光:直接眩光的产生是由于灯光或从入射的自然光投射方向太过逆向平行于观众的视线,也可能是因为灯具的配光问题造成大量杂光溢出,如果灯光垂直投射角超过45°到物体上部,则会形成反射眩光(图10)。另外,展厅中反射率高的展品,也会在展厅中形成高亮区域,对邻近展品的观赏形成类似眩光的影响。 图10 直接眩光和反射眩光 直接眩光的消除,要统筹整个展览空间布局、展现形式、参观路径,选择合适的光束角,合理排布灯具的投光方向,预测和采取控制自然光的射入数量和方向,采用自带防眩罩、防眩网的灯具(图11)。 图11 自带防眩罩、防眩网配件的灯具 反射眩光:反射眩光是指观众或其他物品在光泽面(如展柜玻璃或画框玻璃)上产生的映像(图12),妨碍了观众对展品的观赏,有时由于眩光的影响,观众需要尝试变换位置才能看清楚展品信息。例如,对镶嵌在玻璃框中的油画或表面有光泽的展品,在观众的观看方向出现光幕反射,观众和环境中的影子与玻璃背后的油画交互干涉。尤其值得注意的是博物馆地板的影响,地板的反射会在不同的光环境下形成不同程度的二次反射眩光。避免反射眩光首先要降低照度比,减少大面积高亮区域,其次要注意灯具的投射角度不要大于45°。 图12 合理的灯具安装角度示意图 失能眩光:失能眩光是由于人眼直视比周围视野强烈的光源而造成的视觉失能,这种强烈的光使眼睛很难或者无法看清其他东西,结果既危险又痛苦。因此展厅内的参观路径中,应避免灯具照射角度与正常观展位置重合使人眼接受强烈光源而导致失能眩光。 第二要素是均匀度、溢出光和退晕。《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863—2009)对展品照明的均匀度提出了要求:对于平面展品,最低照度与平均照度之比不应小于0.8;但对于高度大于1.4米的平面展品,要求最低照度与平均照度之比不应小于0.4。展品区域外的光称为溢出光,光斑边缘光强逐渐消退称为退晕。应减少和控制溢出光的干扰,将观众的注意力完全集中在展品,优异的退晕效果也会使光斑边缘的余光逐渐消退,避免形成照度对比强烈的“窑洞现象”,防止对整个展览环境的光视觉污染。 均匀分布的光斑照度,可更好地呈现展品的完整形态和细节,美术灯就是特别好的例子,采用切光投影的方式将光线均匀地投射在画幅里,没有任何溢出光,营造出画作自发光的震撼效果。 第三要素是视觉适应。根据《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863—2009),展品的亮度应高于背景亮度,亮度比要控制在合理的范围内。亮度过高的区域将成为眩光源,造成视觉干扰,影响细节观看。对于陈列特殊感光展品的区域,当整体照度较低的时候,要求对视觉适应有所考虑。接近这些区域的时候,需要提供视觉过渡。 第四要素是摄影友好。随着自媒体时代的到来,观众的社交网络分享已成为趋势,博物馆照明应当适用大众传播的力量,扩大博物馆和博物馆展览的影响力。故而应充分考虑观众的拍摄需要,建设摄影友好型展览。首先,要合理安排展览空间布置,确保不会造成拍摄的观众滞留拥堵从而危及文物安全;其次,每一个展品、展台、展柜、展厅的照明设计非常重要,要避免照明灯具的灯光在手机或相机拍摄时产生频闪,频闪产生的波纹严重影响成像质量和效果,影响观众的参观体验;最后,在灯具的投射方向和位置要精心布置,布置重点展品和场景的照明时,要注意照度合理分布,重点突出,使环境有利于自动对焦手机或相机快速锁定焦点位置和调整曝光量值,以达到准确和高质量的拍摄效果。 四 博物馆展览空间照明要求 (一)序厅照明。 序厅是博物馆陈列的开始,是展示空间的延伸,也是思想性与艺术性融为一体的高度概括。序厅照明需要相对柔和、均匀的光照环境,并运用重点照明的方式以便于观众阅读“序言”。博物馆序厅的光照空间一定要有通透感, 要明快而不宜昏暗,同时要配合展览主题,利用灯光渲染出展览主题需要的氛围, 让参观者迅速进入观展状态。序厅照明还需要考虑到展厅外部和内部的照明过渡, 应增加过渡空间或设立过渡区域,满足观众由明亮的室外转向较暗的展区时人眼视觉暗适应的需求。 (二)展厅照明。 展厅空间是观众参观展览与探索思考的空间,照明要适合不同人群,宜宁静、舒适,光线设计要柔和。在博物馆照明设计中,展厅空间适用重点照明和基础照明相结合,并以重点定向照明为主,重点定向照明和基础照明的光源色温应一致接近。照明应特别注意对展示品的保护,考虑减少紫外线、红外线等危害,同时考虑光的质量、光强的分布能呈现出丰富的层次,减少眩光。 (三)展柜照明。 形式多样的博物馆展柜拉近了珍贵展品与观众的距离,观众得以近距离地欣赏人类历史文化的灿烂创造。博物馆展柜分为墙体通柜(书画柜)、五面柜、四面柜、平面柜、龛柜,照明分为柜内照明和柜外照明。博物馆展柜玻璃的反光和透光,使得展柜照明的灯具布置需要格外注意观众的感受。展柜内部空间狭小,灯光角度、位置更需精心布置、突出重点。 其中,墙体通柜、书画柜:主要用来展示中大幅书画作品,一般采用内部照明的方法,在柜体顶部安装照明系统,洗墙照明和重点照明相结合。五面柜、四面独立柜:根据展品的大小,宜采用内部照明和外部照明相结合,外部照明应充分考虑展柜玻璃的反射和透射。平面柜、龛柜:由于采光的位置与观众观赏位置会一致, 一般采用内部照明。 (四)场景照明。 博物馆场景多为主题展示,对根据展览内容的需要而特别制作的、直观的场面还原,一般采用虚拟真实和模拟真实的方式使观众对内容有更深入的了解和体会。 场景照明应采用立体的、多层次的方式,突出场景的内容,应用重点照明,突出场景展示效果,尽可能地利用灯光渲染展览设计意图,给观众一种身临其境的感觉。可采用窄光束或者泛光进行重点照明,根据展品的种类、形态、大小、展示方法等确定,通过高亮度、高对比、定向的光束勾勒出展品的细节和色彩,塑造展品的立体感,引起观看者的注意。还可以使用美术灯进行精准照明,配合画面大小来勾勒清晰的光型与轮廓,恰似中国画的白描手法,严格勾线,框定轮廓,在其中渲染和表现主体,从而达到浮空映画、突出画作、不照射墙面的照明境界(图 13),让观赏者完全沉浸在场景的氛围中。 图13 长达35米的精确照明 (谭国斌当代艺术博物馆 苏打明摄) (五)多媒体演示空间照明。 为了使展示的效果更生动,博物馆会针对不同的主题而设计声光电演示的空间。在多媒体演示的空间里,场景的光照要适度减弱, 同时采用智能照明,利用电脑编程灵活设定和控制多个灯具的颜色、照度、延时参数等,与多媒体演示相结合,实现人的视效、听效与展品的互动,把观众带到一个虚拟真实的场景中。媒体演示空间通常使用重点照明及短时瞬间照明,同时在地面或通道上用小角度灯光作为基础照明。 五 博物馆展品照明要求 (一)大型浮雕。博物馆展陈设计中,大型浮雕可以很好地诠释重大事件,展现文化底蕴,增强历史厚重感。人物众多、气势磅礴、场景雄壮是超大立面浮雕的主要特点,一般采用石材、紫铜、玻璃钢等材质。浮雕兼具绘画与雕塑的艺术性,其空间和形体的塑造与光线阴影有直接的关系,照明设计应根据浮雕的形式和内容的实际需要,确定合理的照度、色温、角度。浮雕表面可采用洗墙照明方式均匀洗亮,作为整个浮雕展墙的背景光,对于重点展示的内容和细节,可使用侧照的方式聚光照明,由明至暗的亮度对比,勾勒细节,突出主题重点来渲染展品面氛围。体现光和影的搭配合理性,是体现浮雕立体感效果的首要因素。 (二)雕塑等三维立体展品。对于雕塑等大型三维立体展品,可用定向照明和反光照明多角度投射,形成不同程度的阴影,突出立体感。因灯具安装位置不同,会形成多个投光角度——正面、侧面、顶部、背面、45°侧面,这些投光角度各有特点,也可以组合使用,如长春雕塑博物馆中,经过精心设计的澄澈柔和的光线从不同角度照射在经典的古希腊雕塑上,形成了鲜明的明暗对比,凸显出雕塑立体感,让参观者可以在不同位置有不同的视觉效果,充分领略雕塑作品的巧妙构思和厚重功力,真切感受到外在的形式表现与内在的力量所形成的希腊艺术,感受到空间艺术的神韵、豪迈、飘逸和震撼。 (三)平面作品、展板、展墙等垂直面展品。平面绘画、图片和文字等垂直面展板、展墙在博物馆中随处可见,垂直面展品的照明应注意展品与光型之间的配合关系,除特意设计,小面积展板不宜使用过大角度的光型,造成光斑过大,如果周围的展墙过于明亮,会让整个墙面成为视觉的中心,分散观众的注意力。对于大幅展墙,如果使用的光束角过小,在画幅上的照度会不均匀,也会使观众不能全面领会作品的精髓,此时可以采用泛光的灯光使墙面整体达到相对一致的照度水平,对大面积区域可以采取洗墙照明。 (四)青铜器展品。青铜器展品色泽幽暗,材质厚重,其粗糙的表面容易吸收光线,在照明设计上除增强照度外还需要根据展品的体积,在展品上方和下方选择单灯照明和多灯重点照明的方式,一一表现其材质厚重的体量感、展品的细节纹饰等局部效果,使其达到观赏上的艺术美感。另外,很多青铜器展品表面上会残留青绿色的粉状锈,照明设计时,对其色彩真实还原表现要尽可能真实,3000K—4000K色温的光源对其材质有较好的表现效果。 (五)陶瓷展品。陶器与瓷器是我国五千年悠久历史和文明的代表,也是博物馆常见展品之一,花纹精美、颜色鲜艳,是当时工艺美术与制造技术的集中体现。陶瓷展品的照明对灯具的显色指数和照度要求较高,应尽可能地还原其色彩与花纹的真实性。对于较大的陶瓷,可以利用重点光束在展柜上方和展柜下方进行多方位投光,展现陶器的釉色与纹饰,烘托瓷器温润细腻的质感,传达陶瓷特有的历史风韵和审美特征。小型瓷器则可使用由上至下单灯投光,灯光打在陶瓷上形成的阴影与光斑叠成清晰的圆环,以光环衬托文物,完美呈现陶器的浑圆与厚重、瓷器的剔透与典雅。 (六)丝织品、书画类展品。根据《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863—2009)照明数量指标的要求,丝织品、书画类展品属于对光特别敏感的展品,安全照度应低于50lx,年曝光量低于50000lx·h/年,即8小时工作日,125天/年的展出时间。因此,博物馆照明设计首先要考虑对该展品的严格控光,如此才能更好地保护展品。丝织品一般色彩鲜艳、纹理丰富,时代久远的书画展品在色泽上会产生褪色或发黄现象,因此两者都需要尽可能地还原其色彩的真实性,对灯具的显色指数要求较高,建议高于(Ra)90。同时,为了方便观众仔细观摩颜色、纹路、字迹与图案,丝织品和书画类展品一般陈列在展台、展柜内,对灯光的均匀度也提出了一定的要求,此类展品的照明应光线分布均匀,光晕柔和通透。 (七)玉石珠宝等小件展品。玉石、珠宝、货币等小而精的展品,大多放置在展柜里,同时满足保护和展示的需求,因此需结合展柜的样式来配置不同的展柜灯具,方可清晰呈现其精妙工艺与丰富细节,如故宫博物院(图14)“有界之外:卡地亚·故宫博物院工艺与修复特展”展出的29顶冠冕,使用极窄小角度光束角展柜灯,在展品左方照明,把珠宝的影子映照在背景墙上,形成光影强烈的艺术效果;也可采用美术灯精准照明的方式,从上往下精确投光,让光集中在展品之上,聚焦观众的视线。 图14 微小展品照明(故宫博物院 苏打明摄) 六 博物馆照明光型角度 博物馆照明通常以多种多样的光型角度为基础,配合功率、色温、安装方式、投光方向的选择,形成一个光型丰富、安装灵活、适用广泛的照明体系。博物馆照明应选用适应的光型角度(图15)与安全方式,以力求完美呈现不同空间主题与不同形态的文物展品。 图15 极窄光束、超窄光束、窄光束、中光束、宽光束、拉伸光束、洗墙光束展示图 1.极窄光束:博物馆照明中,6°及以下被称为极窄光束,为展品提供强烈的明暗对比,给人以极强的视觉冲击力,即使超高空间使用也仍然能够为展品提供合适的光晕和照度。 2.超窄光束:7°—10°为超窄光束,超小的光斑拥有极高的均匀度,纤细的光束让参观者的视线汇聚于展品中。 3.窄光束:11°—25°的窄光束能够给予展品较强的照度,形成反差,使它从周边环境中脱颖而出。 4.中光束:25°—45°为中光束,光晕柔和却又不失视觉冲击力,适合于中型尺寸画幅或立体展品的展示照明。 5.宽光束:45°—60°为宽光束,适合于大尺寸平面展品的展示照明和立体展品的背景照明。 6.拉伸光束:拉伸光束是一种非对称的常用光型。泛光54°×24°在水平方向提供一水平椭圆光型;泛光24°×54°提供竖直椭圆光型,狭长的柔和光晕适合于书画类展品的展示照明。 7.洗墙:洗墙光型将多光晕连续拼接给予从天花板,到地板均匀分布的光,给人以更加宽敞明亮的感觉,特别适合于超大型平面及浮雕作品的展示。 如果说博物馆照明是一场照亮展览、渲染氛围、诠释历史与文化的沉浸式演奏,那么光型角度便是各种音符,灵活的音符交织出变化多端、悦耳动听的乐曲,合理的光型角度的选择与组合,既是设计语言,也是视觉享受,能更好地为观众创造一个舒适美妙、回味无穷的观展体验。 七 博物馆照明灯具安装方式 (一)常见灯具安装方式。博物馆建筑结构各式各样、变化万千,这要求博物馆展陈照明灯具需要有能够适合于各种空间的多种安装方式。当空间高度适合且有平整的吊顶天花,或天花有适合贴装轨道的横梁结构时,可采用轨道吸顶安装;当空间较高、无天花板或天花结构杂乱不规则时,采用垂吊安装是最好的选择;嵌入式安装可以与整个天花融为一体,从而获得最为极致、整洁、舒适的整体效果(图16)。 图16 灯具安装方式 (二)光型角度与安装高度。灯具的安装高度会直接影响投射在展品上光斑的大小和强度,例如一个6°光束角的灯具在3米处形成30厘米的中心光晕,而在5米处就是54厘米的中心光晕,强度也会降低65%。图17是不同高度下,建议使用的灯具光束角和功率示意图。 图17 灯具与展墙的建议安装距离及光束使用指南 八 博物馆照明专业灯具设备选择 随着照明技术的快速发展,灯具制造工艺不断进步,博物馆照明专业设备有了更多选择,助力高端照明技术成果的应用和高质量的博物馆照明的打造。 (一)高效的光源,无紫外和红外光危害。当前博物馆照明中,传统光源的产品已经被淘汰,无论是在能源效率、碳排放方面,还是在照明质量、视觉舒适度方面,大功率LED光源都以其稳定、高效、绿色的特点逐步代替传统光源,其本身无红外、无紫外的特性也在文物保护方面有着较大优势,同时随着技术的不断发展,其照明品质与色彩还原能力也在不断提升。 (二)高显色指数(CRI),色彩饱和纯正。光源对国际照明委员会(CIE)选定的第1—8种标准颜色样品显色指数的平均值,通称显色指数,符号为Ra。一般来说,显色指数越高,对色彩的还原能力越强,对于瓷器、书画等需要呈现丰富色彩的展品,应高于(Ra)90,并且Ra有相应的指数,高端照明设备可达到(Ra)95以上。但是一般意义上的显色指数CRI已无法准确衡量光源色彩还原能力,高质量的照明已经引入更多参数和指标,如全色域高显色性,选择更加光色饱和纯正的灯具,来增强展品的丰富多彩。 (三)准确稳定的色温,避免色温偏移。LED芯片的色温会随着节点温度超限升高而产生漂移,散热良好的大功率芯片和热管理优异的灯具会保持芯片温度相对低和稳定节点温度,有效地保持稳定的色温和延长灯具寿命;而大多数COB芯片由于密集集成多个小功率芯片造成局部温度过高,不利于快速散热,加速了色温漂移,造成很大的色差。 (四)控制色容差,保持光色高度一致。博物馆展厅尤其是美术馆,作为一个空间整体,展墙大多数是白色背景,色容差控制在2 step Mac Adam范围以内,有效地保证光色一致,如果展厅内灯光色温差异过大,不但无法充分展现展品的本真色彩和质感,还会造成整个空间光怪陆离的不良视觉体验,严重影响展览质量。 (五)准确的配光,灵活多样的光学组件。博物馆空间展品体量不同,形态各异,展示内容形式多样,专业展陈照明灯具的光型和光束角配备必须足够丰富,配光必须足够准确,以适应不同的展览主题与展品形态。特别是在临时展厅,可更换主透镜的光学技术可以实现一灯可变换多个光型和角度,快速灵活布光,既保障了展览效果,又极大减少博物馆照明的投入成本与灯具储备。 (六)无频闪调光。为了减少可见光对文物的损害,不同材质文物的照度和曝光量必须受到严格控制,因此,博物馆专业照明中的每个灯具必须能够实现单灯自带调光或系统调光。市场上很多灯具在调光后产生频闪,会对视力造成不适和损害,而博物馆展览空间的频闪会直接造成观众无法正常使用摄影机或手机进行拍摄。 (七)智能照明。蓝牙控制、DALI系统、红外感应、微波感应等智能照明控制技术的应用,对照明节能、照明维护、照明管理提供了更为多样化与人性化的服务,让博物馆的日常管理工作变得便捷实用,让博物馆照明对展品的年曝光量评估管理更加数字化、精确化、科学化。 (八)工业设计和制造。博物馆和美术馆是历史和文化艺术的殿堂,是人们去发现、学习、探索和创造美好的地方。展示文物和艺术的照明技术和灯具不仅要满足博物馆照明的基本技术要求,自身更要成为设计之美和制造之美的载体,与整个博物馆和美术馆建筑和展览空间高度契合,相得益彰。 九 博物馆照明预算 博物馆照明设计首先要考虑长期的可持续发展,使用可以改变光束角,可以单独或智能系统调光,对光精确控制和多方式调光,既可以大量减少能源消耗,又能达到保护文物照明的安全,提升展示质量的效果。 博物馆照明预算应包括以下三个方面的总体成本:初始成本、运营成本、维护和后续翻新成本。初始成本:照明系统和灯具成本、安装费用、辅助设备成本、灯具库存成本。运营成本:工作人员、调试工具、灯具效率、系统功耗、电力成本、利息支出等其他成本。维护和后续翻新成本:维修费用、更换老化产品成本、技术改造成本;高质量的博物馆照明设备可以保障5年以上的使用寿命,在良好的使用和维护下,甚至可以使用10年以上,高质量的照明轨道甚至可以使用15—20年。 高质量专业展陈照明能大大提升展览质量,让观众沉浸于历史和文化的氛围之中,获得更积极广泛的传播,取得更广泛的社会效益和影响。全新的博物馆展陈工程项目,根据展陈设计和展览类型的不同,博物馆照明预算应占整体展览工程预算的15%—30%。 随着中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,博物馆在践行社会主义核心价值观、构建中华文化传承体系、促进中华传统文化创造性转化和创新性发展中起到了重要作用。好的灯光加上合理的照明设计,就像给每件文物配上了解说员,将其中蕴含的历史传奇娓娓道来,更加引人入胜。高质量的博物馆照明是对博物馆珍贵文物的更好保护,也是对博物馆展品色彩、形态、材质和故事的全面艺术表达。博物馆应加强文物保护利用,通过更多、更高质量的展览让文物来说话,让历史来说话,以增强人们的文化自信,激发人们的信心,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而拼搏。 深圳市埃克苏照明系统有限公司王建平、 陈进茹执笔

来源:广东文旅微信公众号